|

|

|

|

|

|

|

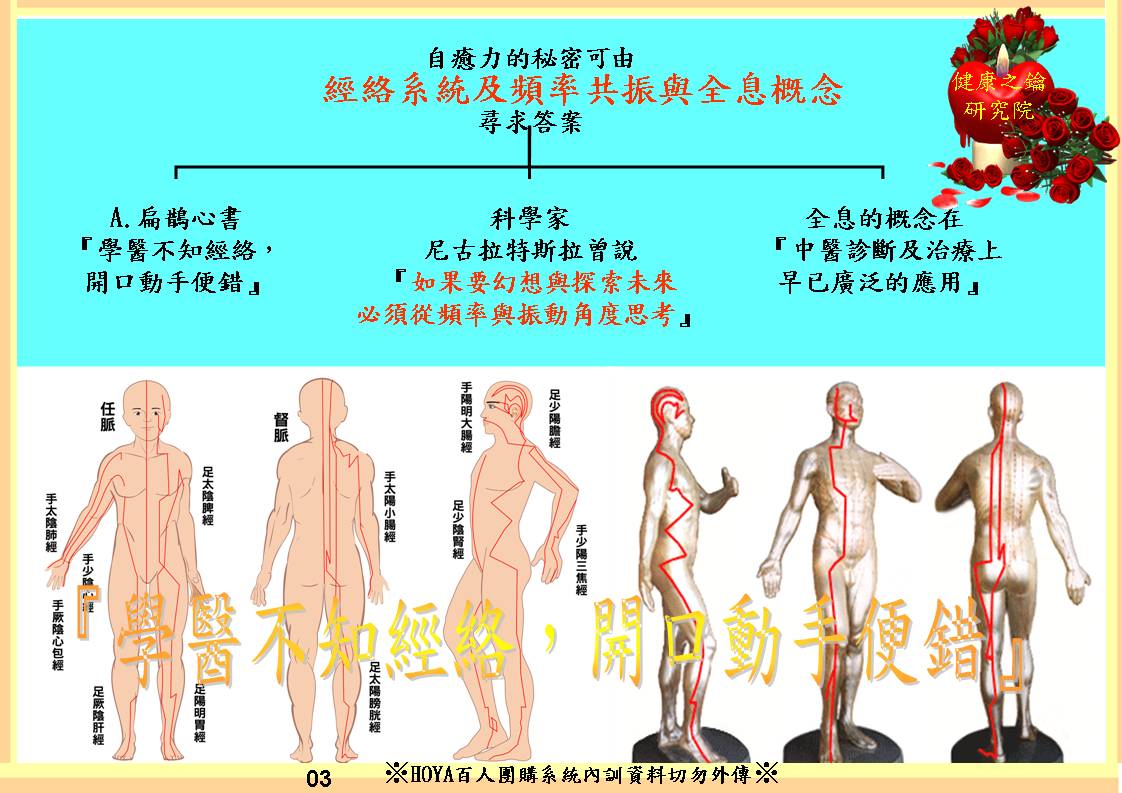

小腦(cerebellum,指「大腦後下方的腦」)是位於後顱窩的腦組織。小腦在感覺感知、協調性,和運動控制中扮演重要角色;它也和注意、語言等很多認知功能相關,亦能調控恐懼和歡樂等反應,其中最為人們確知的是其運動相關功能。小腦不會主動發起動作,但會接收來自脊髓感覺系統和其他腦區的訊號,影響運動協調、精確度和準確的時機控制。小腦通過視丘等通路與大腦皮層相連,從而起到支配運動協調性的作用;下小腦接受來自脊髓小腦徑以及下橄欖核等結構的輸入,整合多方面的資訊,來微調運動的準確性,協調性和連貫性 18世紀的科學研究表明,小腦受損的病人表現出運動協調性障礙;19世紀的小腦研究則主要基於動物損傷實驗。這類實驗發現,動物的小腦受損以後,表現出動作異常、步態笨拙,以及肌肉無力。這些觀察最終使學者得出結論:小腦的主要功能是運動控制。不過,現代生物醫學研究表明,除了運動以外,小腦還有許多其他功能,例如認知功能,注意力和語言處理,音樂處理,在時機控制方面也有重要作用。 在解剖外觀上,小腦是一個位於腦下方的獨立結構,藏在大腦半球之下。小腦與中腦、腦橋基底、延髓相連,可以分為前庭小腦、脊髓小腦與大腦小腦。複雜的神經組織賦予了小腦巨大的資訊處理能力,但是幾乎所有的輸出,都經過一個位於小腦內部稱為小腦深部核團的組織。 |

| 在大體解剖學的層面上,小腦包括一個緊密摺疊的皮質,其下是白質,底部是充滿液體的第四腦室。在微觀結構上,白質中埋藏著四個小腦深部核團。皮質的每一部分都包含了同樣的一些神經元組成,形成了高度一致的結構。在介觀結構上,小腦和其輔助結構可以被分為上百或者上千個獨立的功能模塊,稱為「微區」(microzones,或microcompartments)。 |

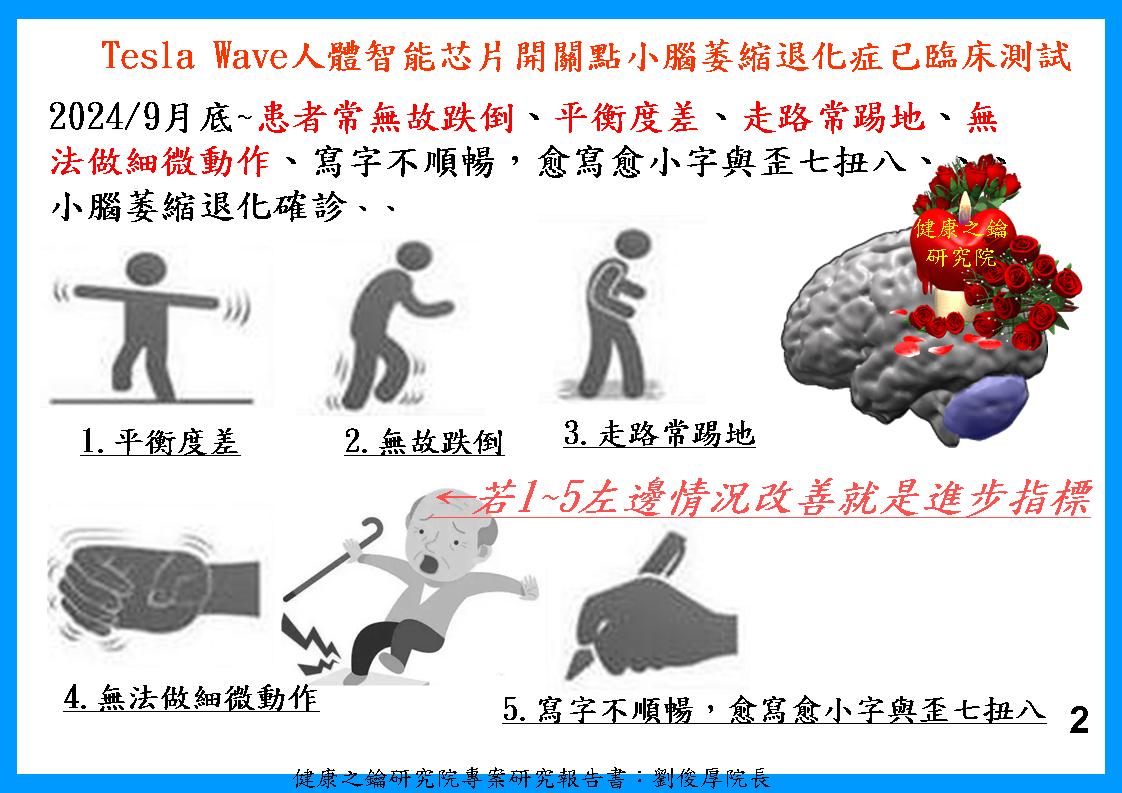

| 小腦萎縮症概況

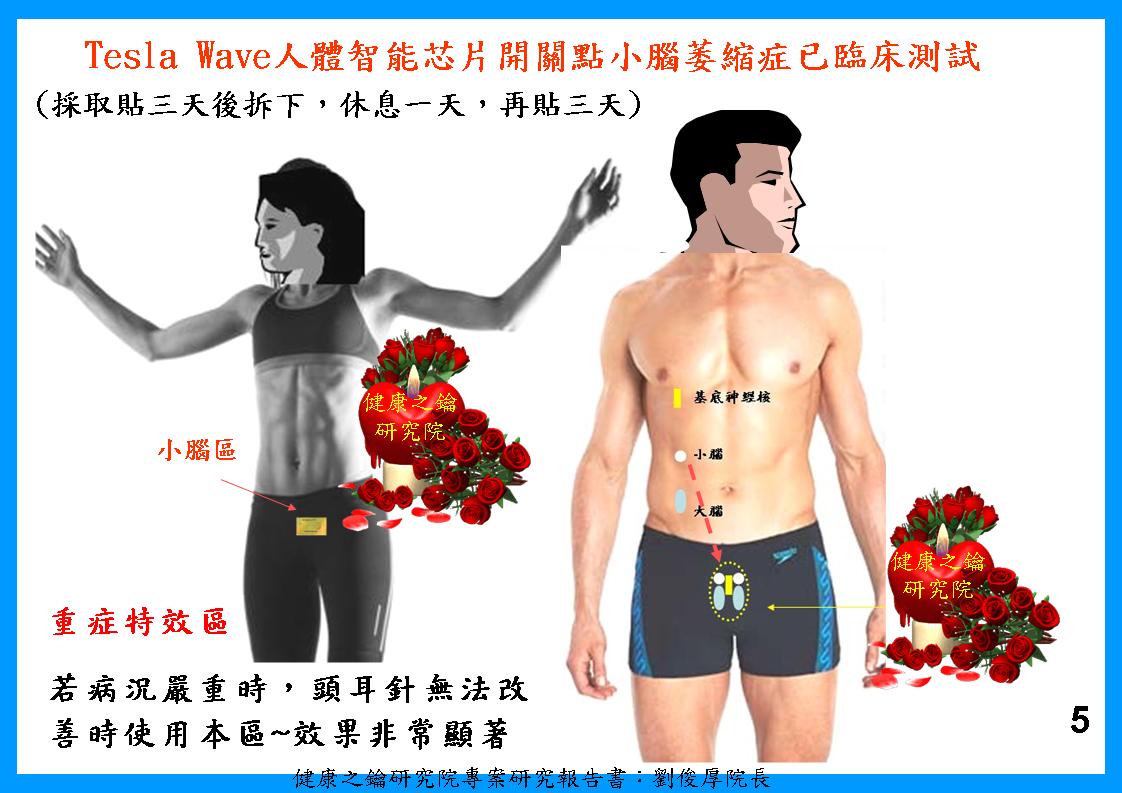

小腦萎縮症的醫學名稱是脊髓小腦運動失調症 (Spinocerebellar Ataxia),簡稱小腦萎縮症(SCA)。患者的小腦、腦幹和脊髓由於基因變異,產生退化性萎縮。致病原因大多數是自體顯性遺傳,少數為基因突變。一般患者在成年期發病,發病年齡大部份從二十至四十歲開始。 |

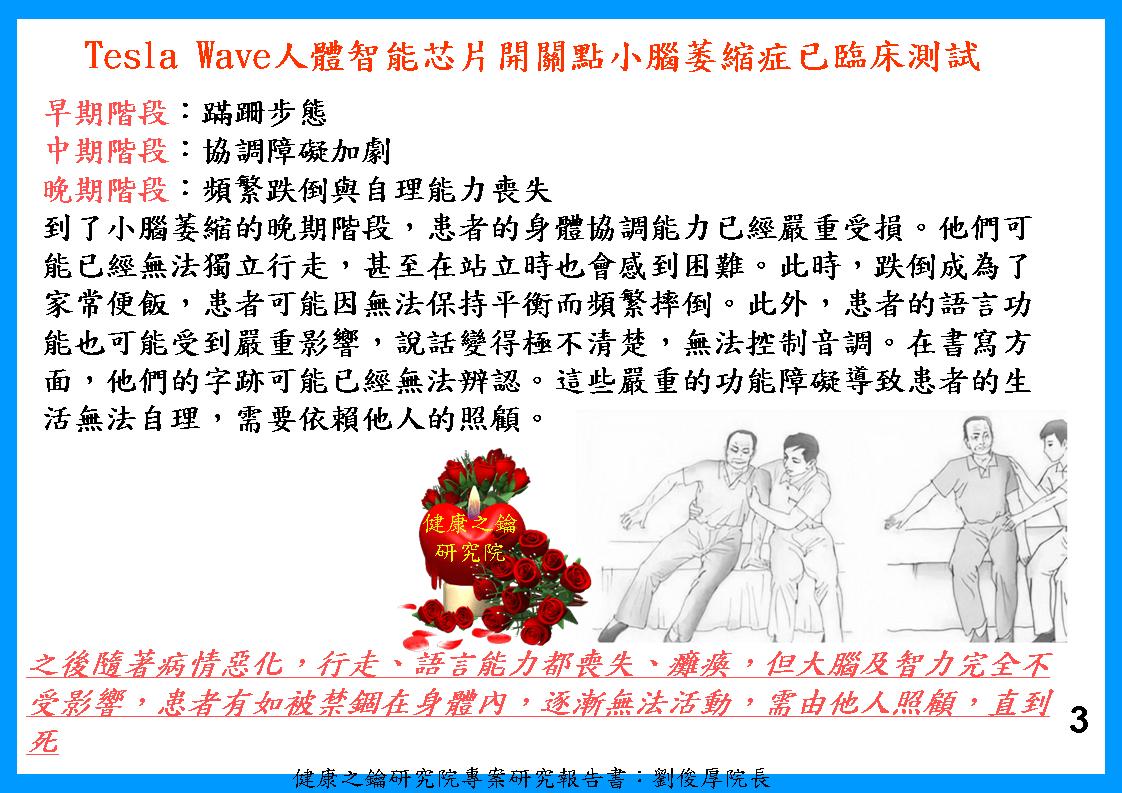

早期階段:蹣跚步態

中期階段:協調障礙加劇

晚期階段:頻繁跌倒與自理能力喪失

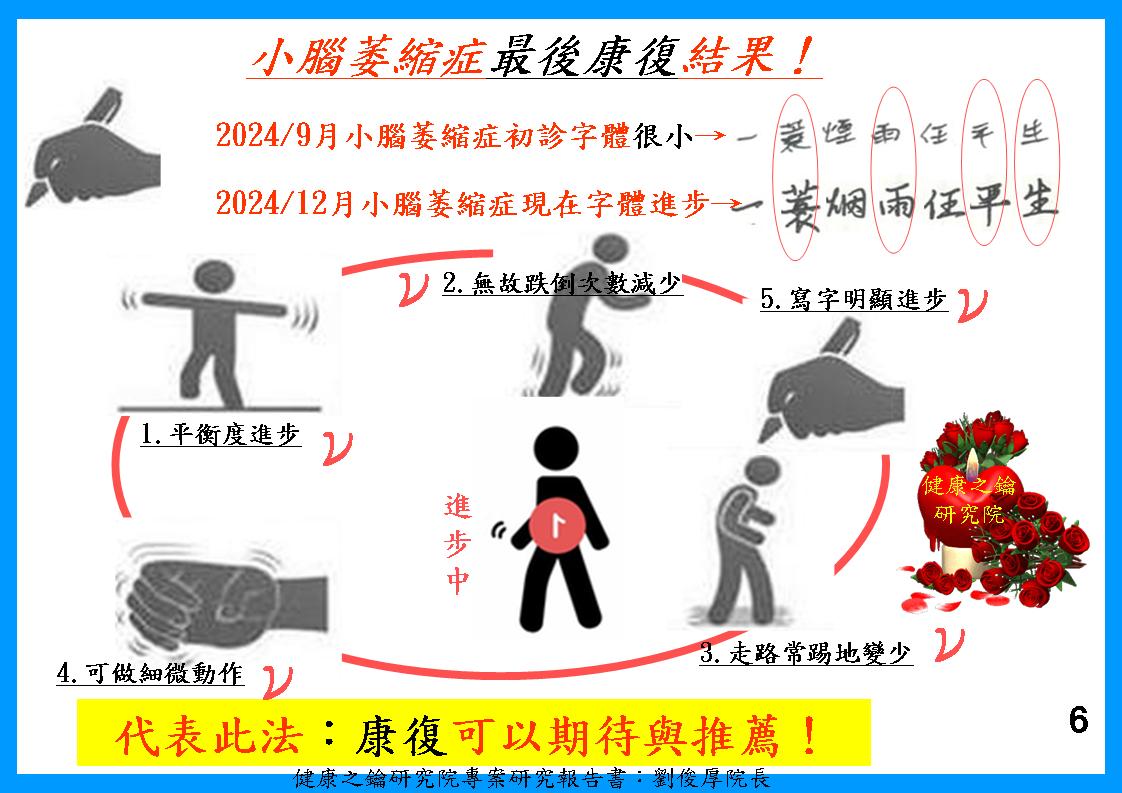

到了小腦萎縮的晚期階段,患者的身體協調能力已經嚴重受損。他們可能已經無法獨立行走,甚至在站立時也會感到困難。此時,跌倒成為了家常便飯,患者可能因無法保持平衡而頻繁摔倒。此外,患者的語言功能也可能受到嚴重影響,說話變得極不清楚,無法控制音調。在書寫方面,他們的字跡可能已經無法辨認。這些嚴重的功能障礙導致患者的生活無法自理,需要依賴他人的照顧。

|

之後隨著病情惡化,行走、語言能力都喪失、癱瘓,但大腦及智力完全不受影響,患者有如被禁錮在身體內,逐漸無法活動,需由他人照顧,直到死

|

|

復健治療是非常重要的。假如能調適思緒,常處於積極的心理狀態;又能注意飲食、起居,定期做運動;加上接受復健訓練,持之以恆地練習,將有助延緩退化的速度。 以下是一些復健治療的建議:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|